Mehdi-Georges Lahlou

Quand on observe l’ensemble de l’oeuvre réalisé à ce jour par Mehdi-Georges Lahlou, trois constantes principales, parmi d’autres, se dessinent : l’une concerne son rapport au corps, l’autre son rapport à l’espace. On peut même affirmer qu’assez souvent, les deux sont entremêlées. Sa relation au corps n’est évidemment pas étrangère à sa formation initiale de danseur, celle à l’espace à son travail de sculpteur, terme sans doute le plus adéquat pour parler de sa démarche artistique, même si la photographie – et là on touche au troisième point : la question de la mémoire – n’en est jamais absente non plus.

Corps, espace, mémoire, donc, forment une sorte de trilogie dont au moins deux des composantes se retrouvent dans chacune des performances, des sculptures ou des images produites par l’artiste. Toutes concourent, chacune à leur manière, à une évocation détournée de références culturelles, de convictions religieuses ou d’attributs sociaux. Il s’agit pour lui de toutes les revisiter à l’aulne des pratiques critiques et des différents processus caractéristiques de l’art contemporain, dans une de ses fonctions qui consiste à remettre perpétuellement en question certains tabous et autres convictions de nos sociétés, qu’ils soient d’ordre moral, religieux, philosophique, politique, social, culturel ou esthétique.

On pourrait presque affirmer que l’ambiguïté des résultats auxquels aboutit Mehdi-Georges Lahlou est inversement proportionnelle aux moyens qu’il se donne, moyens somme toute relativement traditionnels pour un artiste du XXIe siècle, à la croisée des cultures, des genres, des styles et des techniques. De tout temps en effet, les artistes ont pratiqué aussi bien l’autoportrait que la sculpture, le vitrail a traversé les siècles, et dès ses origines en 1839, la photographie n’a cessé d’être utilisée par les artistes, qu’ils soient peintres ou non.

Alors, d’où vient cette faculté que possède Mehdi-Georges Lahlou à produire des oeuvres ambiguës avec des éléments qui, eux, ne le sont pas vraiment ? On ne peut parler de surréalisme dans sa démarche, mais plutôt d’une capacité à dissocier les référents de toutes sortes et de toutes origines pour en faire des amalgames des formes de la pensée. On verrait donc plus l’artiste en un alchimiste agissant sur les images, les matières et les supports pour établir de nouvelles perceptions de ceux-ci, c’est-à-dire pour transformer leur identité en produisant des objets ou des figures inclassables, car multiréférentiels.

C’est en se faisant catapulter entre elles ces différentes formes et figures, sans que cela soit pourtant évident au premier abord, que l’artiste parvient à élaborer un univers particulier. Il lui est propre, mais tout un chacun dispose de la faculté de se l’approprier, dans la mesure où ses composantes ne nous sont pas étrangères, au contraire, elles pourraient presque nous paraître familières. Il ne reste plus au spectateur qu’à recomposer le puzzle en tentant de débroussailler la pensée tentaculaire de l’artiste.

Bernard Marcelis

extrait du texte « Des dispositifs d’une pensée hybride »

Presse et articles

• « L’ironie culturelle de Mehdi-Georges Lahlou » par Gilles Bechet

• « Mehdi-Georges Lahlou, Behind the Garden »par Pascal Goffaux in rtbf

• « Mehdi-Georges Lahlou au Botanique, le jardin des malices » par Philippe Delvosalle

• Mehdi-Georges Lahlou à Dak’art 2014

Glass.

120 x 45 x 30 cm

Photo by Hugard & Vanoverschelde

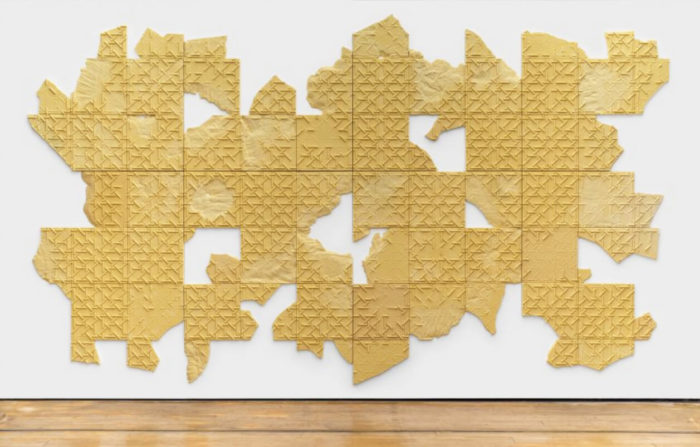

Cedrus wood, environ 47 x 23 cm each

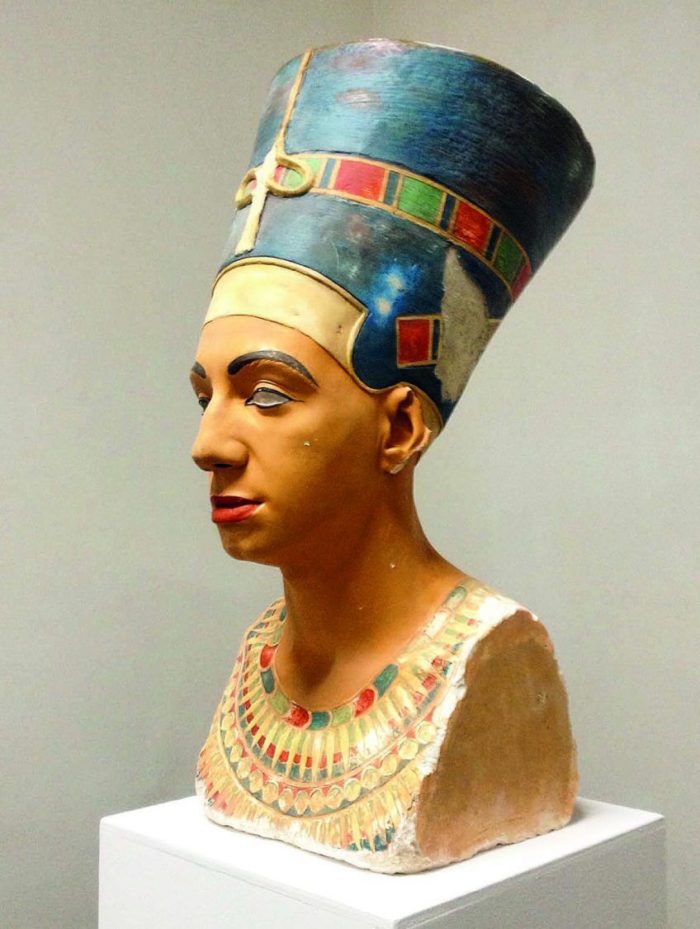

Plaster, gesmonite, polystyrene, paint,

± 60 x 24 x 45 cm

semolina, various materials,

240 x 600 x 2 cm

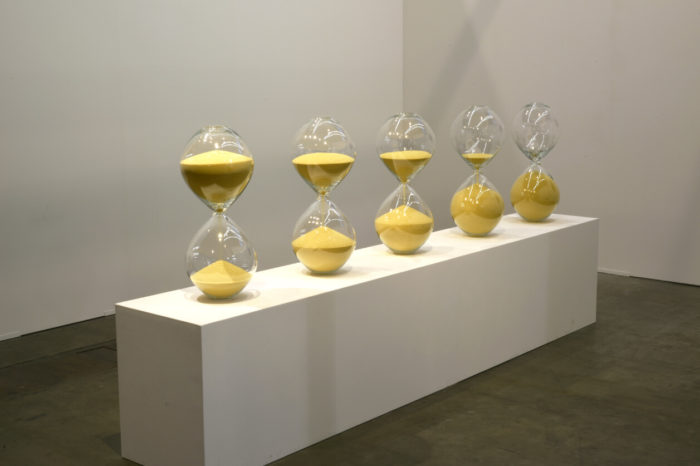

Mold-blown glass, couscous.

Series of 5: 43’40 – 38’15 – 30’31 – 27’15 – 25’15”.

Environ 73 x 30 x 30 cm each.

Photo by Bert de Leenheer

Glass,

47 x 26 x 22 cm.

Photo by Hugard & Vanoverschelde