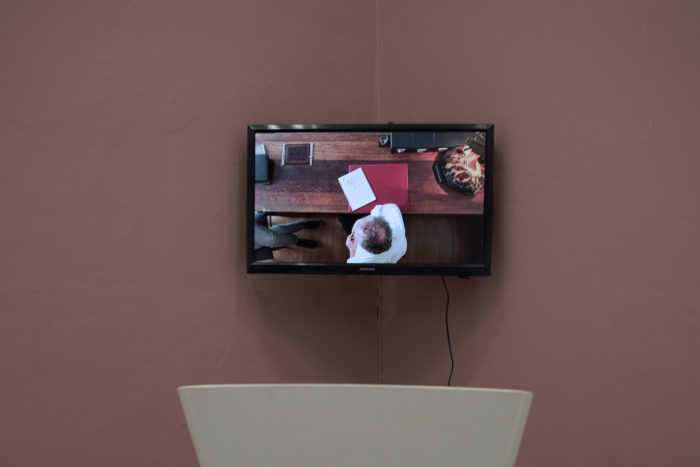

Chez Georges Didi-Huberman il y a des milliers de livres, de fiches, d’images. Son ordinateur contient encore plus de photos, d’extraits de films, de musiques et de textes. Pour élaborer ses productions, il s’assied à la table de couturière qui lui sert de bureau. Il y étale ses documents écrits et iconographiques : « je les tourne, je les retourne, je les reproduis, les annote, les classe, les cadre et les décadre, les monte et les démonte, façon de les secouer».

Avec les gestes d’un artisan, qu’il revendique être, son travail intellectuel se déploie à travers des objets concrets manipulés sur cette table.

La Table des Matières.

Il ne s’agit pas d’un projet de film au sens où nous aurions décidé, un beau jour, de « faire un film » ensemble parce que l’occasion s’y prêtait. Il s’agit d’abord de rendre sensible le travail en train de se faire et de nous retrouver avec, chacun, nos outils en main. Nous retrouver : donner une forme, aujourd’hui, à un dialogue dont l’élément fondamental est une amitié qui date d’une trentaine d’années. Une trentaine d’années de discussions, de voyages, d’échanges sur nos passions et nos travaux respectifs. L’un est cinéaste formé à la philosophie et ne l’ayant jamais tout à fait quitté. L’autre est un philosophe que taraude la question du cinéma.

Nous rencontrer: aller plus loin ou, en tout cas, ailleurs, de ce que nous faisons chacun de notre côté, avec nos outils propres.

On se retrouve donc autour de la grande table de couturière qui est une table de travail et devient, pour l’occasion, notre « Table des matières » de toutes ces images qui serviront à des textes, des conférences, des expositions. Essayons voir…

Nous nous sommes proposés de filmer deux ou trois jours par an pendant plusieurs années. Nous ne préparons surtout pas le tournage. Il n’y a pas l’artifice qui consisterait à remettre en scène le travail. C’est le travail lui-même qui décide, qui prend la parole, qui impose sa temporalité. L’un installe ses caméras (une en plongée au-dessus de la table, la seconde en main) et l’autre, simplement, poursuit son travail avec la seule différence qu’en présence de l’ami il dit à voix haute ce qu’il fait en temps réel. Nous progressons cartes sur table : en étalant les images, les fiches, les livres, et autres documents ; et en montrant par l’agencement des caméras comment ça peut se filmer.

Nous aspirons à un dispositif ouvert. Pas de préparation, pas de synthèse sur un travail fini, pas d’arrêt sur image. Juste un aperçu de ce qui se fait aujourd’hui et qui trouvera sa forme concrète dans un futur plus ou moins lointain des productions de Georges Didi-Huberman. Saisir un moment d’une étape du travail, de la réflexion, du maniement des images. Il n’y a pas non plus de format qui décide du sujet ou de la durée. Nous lâchons un papillon à travers le champ de la caméra. Nous lui laissons libre cours, nous nous laissons libre cours, nous laissons libre cours au spectateur – puisse-t-il se sentir le troisième, notre alter ego, autour de cette table… Invitation à regarder notre journal de travail, essayant de répondre à la délicate question : comment filmer le travail d’une pensée ?

Georges Didi-Huberman & Henri Herré

Documentation

• Dépliant de l’exposition

• La Table des Matières_Dossier de présentation

La Table des Matières

Vue de l'exposition, photographie par Abdessamad El Montassir.

Vue de l'exposition, photographie par Abdessamad El Montassir.

Vue de l'exposition, photographie par Abdessamad El Montassir.

Vue de l'exposition, photographie par Abdessamad El Montassir.

Vue de l'exposition, photographie par Abdessamad El Montassir.

Vue de l'exposition, photographie par Abdessamad El Montassir.

Vue de l'exposition, photographie par Abdessamad El Montassir.